はい桐沢です!

おかげさまで

「本当のリズムってさぁ」と発信を初めてもうすぐで2年が経ちます。

YouTubeを始めたきっかけは僕らの受けてきた西洋式のリズム教育では「リズムを操る事には辿りつかない」なんですが、もちろんこれには根拠があります。

まずは実体験

今ではアメリカで13年プロのドラマーとしてやってきましたと胸を張って言っていますが、

アメリカの音楽学校を卒業した後は本当に僕のリズムはひどいものでした。

目次

8ビートが通用しない

何がひどいって皆さんもご存知のドラムのパターン、8ビートが全くアメリカ人と噛み合わなかったのです。

何がひどいって皆さんもご存知のドラムのパターン、8ビートが全くアメリカ人と噛み合わなかったのです。さらにひどい問題はその原因が全くわからなかった事。

原因がわかれば対策を打てますが、原因すらわからずいつまでも終わらない難民状態。

この時の僕の状態を「グルーヴ難民」と名付けました。過去の動画でよく使っているフレーズです。

グルーヴ難民とは

何がリズムで何がテンポで何がタイムで何がフィールで何がグルーヴだか全く分からない状態

原因が分からないながら手は打っていましたが、今思うと的外れな手であったことは否めません。

その打った手が「メトロノームを使ったリズムトレーニング」

これでした。

まあ当たり障りのない手ですね。。

しかしその時はそれ以外に選択肢があるなんて思いもしなかったのです。

メトロノームしかない

日本でもアメリカでも「メトロノームを使え」これが唯一ミュージシャンのリズム感を鍛える方法で、これでみんなリズム感がよくなったんだ!的な事しか情報として探せませんでした。

そのトレーニングが大正義であり、そこに自分を含めて誰も疑問を抱く人はいませんでした。

リズムトレーニング

メトロノームを使ったリズムトレーニングとして直ぐに思い浮かぶのが

8分音符の裏に音を鳴らす。

リズムトレーニングに興味のある方なら一度はやった事があると思います。

その他には

16分音符の2つ目や4つ目に鳴らす。

これができる人はリズム感が良いとの話もよく聞きました。

3連の2つ目や3つ目に鳴らす

これもよくしました。

要は「少しでもメトロノームとトリッキーな難しい練習をする事がリズム感を鍛える唯一の道」と心から信じ、そこに疑問など全くありませんでした。

リズムが噛み合わない

現実のアメリカ人との演奏の場ではリズムが噛み合わない。

現実のアメリカ人との演奏の場ではリズムが噛み合わない。これを僕は「メトロノームとの練習が足らないからだ」と決めつけ、首からメトロノームをぶら下げ24時間生活をしていました。

運転する時も、ご飯を食べている時も、寝るときは枕元で「ピコ ピコ ピコ」と

多分その時期は世界で一番メトロノームを聴いていた人間だったと思います。

しかし現実のアメリカ人との演奏の場では一向にリズムが噛み合わない。

まずリズムを操っているという自信がなかった。

この頃はかなりダークなグルーヴ難民だったと思います。

文字にすると短く感じますが、多分この時点でアメリカの音楽学校を卒業して4年は経っていました。

リズム教育の重大な欠陥

そんな矢先、僕が動画でよく紹介する「ハル・ガルパー」の講義をYouTubeで聞く機会がありました。

そんな矢先、僕が動画でよく紹介する「ハル・ガルパー」の講義をYouTubeで聞く機会がありました。僕の人生を変えた彼の言葉

「アメリカの音楽教育には重大な欠陥がある」

僕の人生を変えたと書きましたが、初めて聞いたときは『は?何言ってんのこのおっさん』

皆さんもイメージでは

「アメリカで音楽教育を受けるという事は、世界最高峰の音楽教育を受ける事」

とのイメージがあると思います。

もれなく僕も全く同じイメージがあったので、全財産をはたいてアメリカに音楽留学してきたのです。

しかしその僕が受けたアメリカの音楽教育に「重大な欠陥がある」と彼は言ってきたのです。

重大な欠陥とは?

ハル・ガルパーのいう「重大な欠陥」とは一体何か?

それは

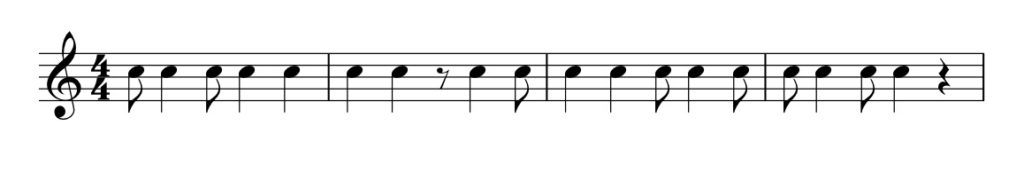

「リズムを紙で教えてしまった事」

この意味は

「譜面でリズムを教えてしまった」

という事。

僕らがよく見かけるこのような譜面でリズムを教える事が「重大な欠陥」だと

その時の僕の反応は

「オイオイオイ! 僕が学校で習った先生は世界的に有名で生徒も山ほどいる。その先生や学校も全て譜面で教えていたぞ!」

もう一度言いますが、この時点で学校を卒業して4年が経過していました。

相当なショックでした。

こんな少しの文字では表現できないくらい本当にショック

なぜかというと、僕は彼の指摘した譜面に書かれたリズムとメトロノーム、この2つのみでリズムという物に向き合ってきました。

まさに教育の中で覚えた事で、それが全てだと信じていた事が「重大な欠陥」だとは、、、。

しかし自分でも思い当たります。

学校を卒業した後もずっと譜面とメトロノームを睨みつけて生活していましたが、実際の現場では一向にアメリカ人とリズムが噛み合う事がなかったのです。

ひとつの疑問

ここでこんな疑問を持つ方もいると思います。

アメリカ人だって日本人と同じ音楽教育を受けたはず!じゃあ血の違いなのか?

これは文化です。

僕はアメリカに14年暮らしていますので日本との文化の違いは毎日感じます。

逆に同じところが無いくらいの認識がちょうどいいと思います。

服装の好みも違う食べ物の好みも違う笑いの好みも違うでもリズムだけ一緒!

なんてあり得ますか?

アメリカでは踊るという文化が生活の中に浸透しています。

その文化がありその上で

譜面でリズム教育を受ける

とその文化がないまま

譜面でリズム教育だけを受ける

ここに違いは生まれます。

これはまた別な機会に深堀します。

世界観の違うリズム

ハル・ガルパーはこうも主張します。

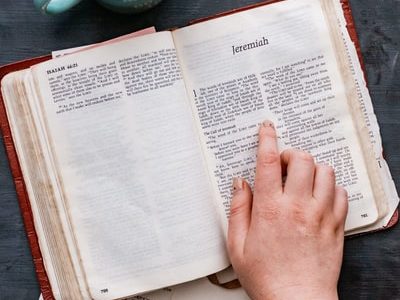

「リズムはアフリカから来た」

彼の言葉の意味を知るために、頭をアフリカに向けたのです。

アメリカでリズムが噛み合わない原因はなんとなく「4分音符にありそうだな」とうっすら気づいていましたが

その時までの僕は「譜面とメトロノームでトリッキーな事をする事がリズム感を鍛える唯一の道」とのアプローチしか持ち合わせていませんでした。

しかしこの動画からメトロノームでは感じることの出来ない強烈な4分音符を感じたのです。

この動画にはリズムの生まれた場所アフリカでの「4分音符が4分音符と名前の着く前の4分音符」があり、これこそが譜面からでは学べない事。

ここに全くフォーカスしない事がハル・ガルパーの言った「アメリカの音楽教育の重大な欠陥」という意味です。

才能ではない事は間違いない

西洋式が頭のリズム

「考えたリズム」だとしたら

東洋式は身体のリズム

「感じるリズム」とも言えます。

(東洋とは西洋以外の事でアフリカも日本も含まれます)

身体のリズムは僕ら人間の自然な力であり、元から持っていた能力かもしれません。

しかし身体のリズムは後から西洋式の教育で考えられたリズムに置き換えられた。

僕らは幼稚園でカスタネットを持った時から西洋式のリズム教育を受けているのです。

しかし世界には先ほどのアフリカのダンス動画のような西洋式のリズム教育を受けていない民族の音楽があり、僕らはその素晴らしいリズムに魅了されます。

しかし僕らの習ってきた西洋式では解釈できない。

この「ねじれ」向き合ってみる価値はありそうです!

このようなかなり泥臭い経験からアメリカでリズムを生業に13年してきました。

これをもとに「リズムへの好奇心を引っ張り出す」というレッスンをやっています。

興味のある方がいればこちらに案内があります!

今回も最後までありがとう!

桐沢でした!

コメントを残す